臺灣的 羊茅(Festuca ovina) 與 紫羊茅(F. rubra)

本文內容將與大家討論羊茅與紫羊茅辨認方法。

兩者可以先參考下面兩者的觀察紀錄,文中將以兩觀察的照片說明。

羊茅 Festuca ovina

https://www.inaturalist.org/observations/183870688

紫羊茅 F. rubra

https://www.inaturalist.org/observations/183871819

羊茅屬植物是臺灣的高海拔地區相當常看到的禾本科植物。

尤其是羊茅(F. ovina),叢生、接近針狀、帶藍白色色澤的葉片,以及纖細的花序是相當好辨認的特色。另外還有紫羊茅(F. rubra),形態與羊茅相當相似。尤其是在壓製成臘葉標本後,小花多數都脫落時更是讓鑑定變的更加困難。

在臺灣野外相當容易觀察,只要上了合歡山公路,在武嶺的觀景台下的岩石坡面就可以看到這兩種羊茅,而且長在鄰近的位置,觀察比對輕鬆許多。

下圖中間左側為羊茅F. ovina,中間右側為紫羊茅F. rubra。

臺灣植物誌第二版的檢索表中,這兩物種以植株生長形態作為區別特徵,個人認為該描述對大多數人不太好理解。輔以中國植物誌(2006)的附註說明,覺得解剖特徵可以作為最終決定的依據。

臺灣植物誌中描述到:羊茅的新芽為內生型(intra-vaginal),意指新芽會自老葉葉鞘內側伸出;而紫羊茅部分新芽為破生型(partially extra-vaginal),意指新芽會穿出老葉的葉鞘伸出。而中國植物誌描述到:羊茅密集叢生,不具有根莖,新葉葉鞘邊緣分離且重疊在一起;紫羊茅疏叢生,具有短根莖,新葉葉鞘邊緣兩側會癒合到很頂端的位置,葉鞘基部紅棕色。上列特徵若不去挖開到基部或非生長季,或許會較難比對。另外紫羊茅的癒合葉鞘在本次觀察中似乎也不是所有的新葉都能觀察得到。

還算幸運的事,紫羊茅的植株與小穗通常較羊茅來的大。就小穗大小來說:羊茅的小穗可達9mm,小花外稃的長度約為3-5mm;紫羊茅的小穗可達12mm,小花外稃的長度約為5-7mm。雖然有重疊的區間,用尺測量後大約可以掌握七八成,這對於留有花序或的觀察相當適用。

下列左圖為羊茅F. ovina,右圖為紫羊茅F. rubra,請留意小花長度的差異。

最後是我鑑定標本且缺乏繁殖器官時,覺得相對可靠的特徵。這兩種羊茅的葉身兩側會向內包卷,使葉子呈現針狀。由葉子橫切面來看,上表面在維管束的位置,也就是葉脈的位置,會具有三角狀的隆起,當葉片包卷時,隆起處會相疊合,減少上表面與空氣接觸的面積,如此可以減少水分蒸散。而維管束與下表皮組織之間會有一群厚壁組織,厚壁組織的細胞具有加厚的細胞壁,因此在顯微鏡觀察下看起來就沒什麼顏色、透明且亮亮的。羊茅葉橫切面的厚壁組織會連續分佈至兩側葉緣,在顯微鏡下看起來像一圈亮環;紫羊茅的厚壁組織則為斷續分佈,通常只在維管束(葉脈)的下方可以看到一小區亮點。這個特徵在有足夠放大倍率的工具下相當有用。

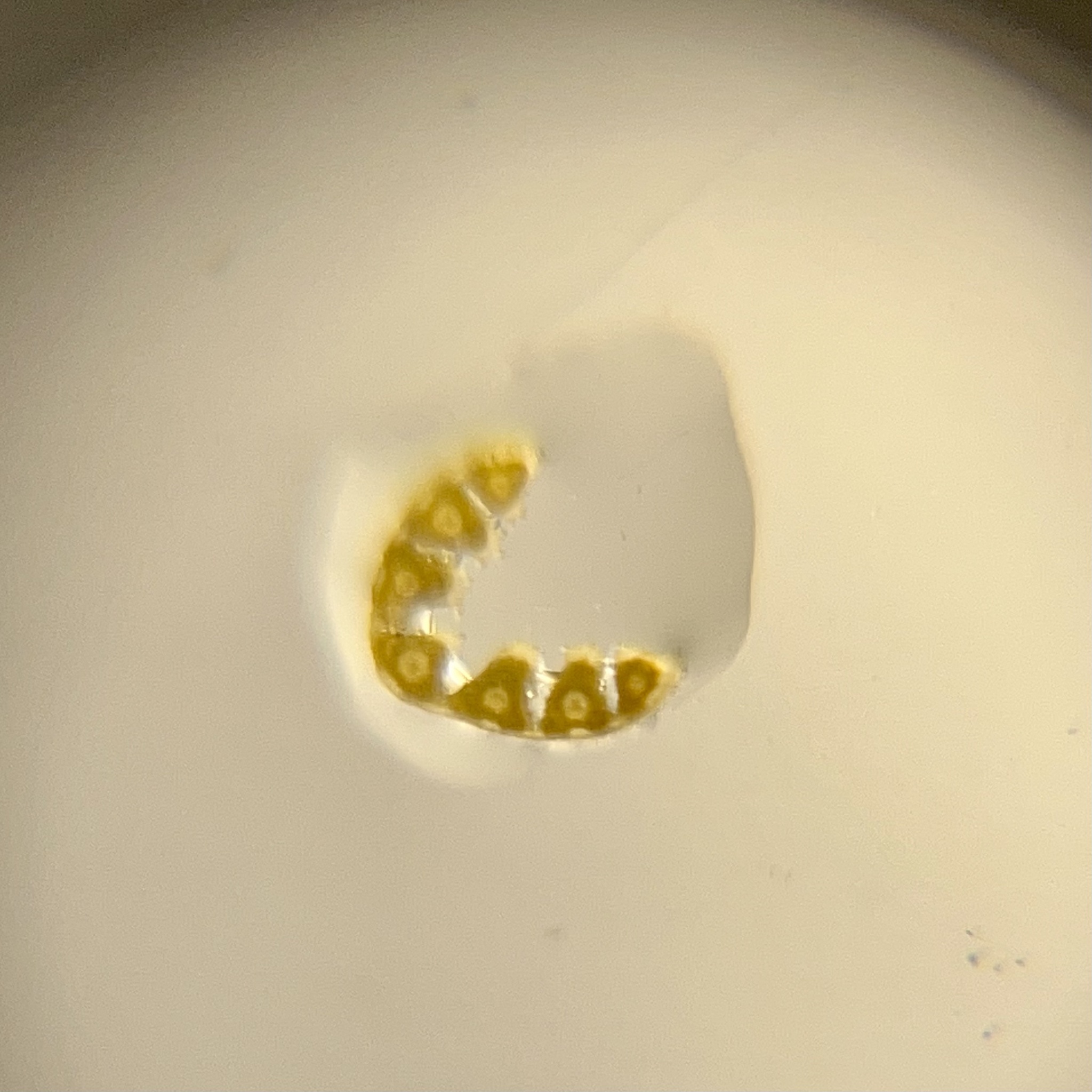

下列左圖為羊茅F. ovina,右圖為紫羊茅F. rubra,請留意弧狀葉橫切面的外緣透明亮區分佈位置。

本文最後整理兩種羊茅形態對照表格,供大家參照使用。

| 比對形態 | F. ovina(羊茅) | F. rubra(紫羊茅) |

|---|---|---|

| 生長型態 | 叢生 | 疏叢生 |

| 新芽生長方式 | 自老葉鞘間伸出 | 部分穿出老葉鞘伸出 |

| 根莖有無 | 無 | 有 |

| 新葉葉鞘形態 | 葉鞘邊緣分離,重疊 | 部分葉鞘邊緣癒合至接近頂端 |

| 小穗長度 | 4–6 mm,可達9mm | 6–13 mm |

| 小花長度 | 3-5mm | 5-7mm |

| 下表面厚壁組織分佈 | 連續分佈至邊緣兩端 | 斷續分佈,位於維管束下方 |

另外,臺灣文獻紀錄中亦有玉山紫羊茅變種的描述,主要在於外稃上毛被物的有無,POWO並未收錄本變種,本篇暫不討論變種位階。